各有关乡镇街道,区级有关部门:

《重庆市涪陵区农村生活污水治理专项规划(2021—2025年)》已经区政府第97次常务会议审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。

附件:

1.重庆市涪陵区农村生活污水治理专项规划(2021—2025年)文本

2.重庆市涪陵区农村生活污水治理专项规划(2021—2025年)附图

3.重庆市涪陵区农村生活污水治理专项规划(2021—2025年)说明书

重庆市涪陵区生态环境局

重庆市涪陵区农业农村委员会

重庆市涪陵区规划和自然资源局

2020年6月30日

附件1

重庆市涪陵区农村生活污水治理

专项规划(2021—2025年)

文本

第一章 规划总论

第一条 规划范围

本次规划范围为涪陵区城市规划区、各乡镇城镇规划区以外的农村地区。包括李渡街道、荔枝街道、江东街道、江北街道、龙桥街道、白涛街道、马鞍街道共7个街道,百胜镇、珍溪镇、清溪镇、南沱镇、蔺市镇、石沱镇、义和镇、新妙镇、焦石镇、马武镇、青羊镇、龙潭镇、罗云乡、大木乡、同乐乡、大顺乡、增福乡、武陵山乡共18个乡镇,涉及366个行政村(农村社区)。

第二条 规划年限

规划年限近期为2021—2025年 ;远期与涪陵区城市总体规划一致为2026—2035年。

第三条 规划依据

一、法律、法规、技术标准

(一)《中华人民共和国城乡规划法》

(二)《中华人民共和国水法》

(三)《中华人民共和国水污染防治法》

(四)《中华人民共和国环境保护法》

(五)《城市排水工程规划规范》(GB 50318-2017)

(六)《城市给水工程规划规范》(GB 50282-2016)

(七)《室外排水设计规范》(GB 50014-2006(2016 年版))

(八)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

(九)《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)

(十)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB/18918-2002)

(十一)《镇(乡)村排水工程技术规程》(CJJ124-2008)

(十二)《村庄污水处理设施技术规程》(CJJ/T163-2011)

(十三)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)

(十四)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008)

(十五)《农村生活污染控制技术规范》(HJ 574-2010)

(十六)《村庄整治技术规范》(GB 50445-2008)

(十七)《农村户厕卫生规范》(GB 19379-2012)

(十八)《全国区域农村生活污水治理专项规划编制指南(试行)》

(十九)《农用污泥污染物控制标准》(GB 4284-2018)

(二十)《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)

(二十一)《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》(GB/T 23486)

(二十二)《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T 18921)

(二十三)《农村生活污水处理工程技术标准》(GB/T 51347)

(二十四)《农村生活污水处理项目建设与投资指南》(环发〔2013〕130 号)

二、相关规划

(一)《重庆市涪陵区城市总体规划(2015—2030)》—2017年修改

(二)重庆市涪陵区“十三五”生态文明建设规划

(三)重庆市涪陵区农业和农村经济发展第十三个五年规划

(四)各乡镇总体规划

第四条 规划原则

1.科学规划,统筹安排。以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向,科学规划和安排农村生活污水治理工作。

2.突出重点,梯次推进。优先整治生态环境敏感、人口集聚、发展乡村旅游以及水质需改善控制单元范围内的村庄,通过试点示范不断探索,梯次推进,全面覆盖。

3.因地制宜,分类治理。根据现状,充分利用现有污水处理设施。能够接入到现有城镇污水处理厂的均优先实施截污纳厂。着重研究近期实施的可行性,便于分期分步实施,使规划具有可操作性。

4.建管并重,长效运行。坚持建设与运维并重,最大化发挥农村生活污水治理设施功能,确保农村生活污水处理率与达标率提升,使农村生态环境有明显改善。

5.经济实用,易于推广。选择技术成熟、经济实用、管理方便、运行稳定的农村生活污水治理手段和途径。

6.政府主导,社会参与。强化地方政府主体责任,引导企业和金融机构积极参与,推动农村生活污水第三方治理。

第五条 规划目标

到2025年,涪陵区农村生活污水得到治理的农户覆盖率不低于93%;涪陵区农村生活污水治理率不低于45%。

第二章 农村生活污水排放

及治理现状

第六条 农村生活污水排放现状

农村生活污水是指村民在日常生活中产生的废水,分为生活黑水和灰水。黑水指农村户厕所冲洗粪便的高浓度生活污水,其有机物浓度高,所含生物质能和植物性营养成分多,宜与灰水分别处理。农村灰水是指除粪便以外的生活污水, 包括厨房用水、洗衣和洗浴用水等低浓度生活污水。污水中主要是人体排泄和生活中排放的有机物,一般不含有毒物质,但含有氮、磷等水体富营养物质,还有大量的细菌、病毒和寄生虫卵。

涪陵区集中聚集点农村生活污水排放量平均为80L/人•d,整体上聚集点农村生活污水排放量在60-100L/人•d 范围;散户生活污水排放量平均为50/人•d,散户生活污水排放量在30~70 L/人•d 范围。

第七条 农村生活污水治理现状

涪陵区在农村连片整治及美丽乡村建设时期在选择农村生活污水处理模式时,也考虑了涪陵区区内不同区域农村经济基础、所处地理位置和农民管理水平现状,科学合理的选择了三种适涪陵区现状的、因地制宜的制治模式,分别为:纳管处理模式、集中处理模式、分散处理模式。

目前涪陵区已建集中农村生活污水处理设施工艺特征归纳如下几点:

1.整体看厌氧+人工湿地工艺占比相对较高。厌氧+人工湿地工艺占到已建站点的 55%;微动力的 A/O 或者 A/O+人工湿地工艺占到全部已建站点的45%。

2.工艺选择与处理站点规模相关。处理水量小于或等于 100t/d 的站点一般为“厌氧+人工湿地”工艺;处理水量大于 100t/d 的一般为“微动力 A/0 或微动力 A/O”工艺;

3.污水处理所有站点运行维护统一按照《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》(DB50/848-2018)一级或二级排放标准执行;

4.所有站点中涉及的人工湿地主要是“小型潜流人工湿地”为主;

5.对于相对比较分散,无法集中收集统一处理的农户,则采用了分散处理模式进行补充,处理工艺主要采用“厌氧+生态小湿地”处理工艺或者直接厌氧化粪池,尾水主要排入周边农田与林地。

第八条 农村污水治理经验总结

1.效率优先。农村生活污水治理应对农村的人粪尿、洗涤、洗浴和厨用后废水等各类污水做到应纳尽纳、应集尽集、应治尽治。各类聚集点或农户在条件允许前提下,应按照截污纳管处理、集中处理、分散处理逐级递减的优先顺序选择处理模式,以发挥处理设施的规模效应,提升处理效果。

2.因村制宜。对靠近城区、镇区且满足城镇污水收集管网接入要求的村庄,农村生活污水宜优先纳入城市、城镇污水管网收集系统,集中处理;对人口规模较大、集聚程度较高、经济条件较好或环境敏感度较高的村庄,宜通过铺设污水管道集中收集,采用有动力或微动力处理技术进行处理;对人口规模较小、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄,宜就地就近采用无动力处理技术分散处理。

3.经济实用。综合考虑当地经济发展水平、财政状况、常住人口、产生污水的实际规模和当地农民的实际需求等,合理选择技术成熟可靠,投资小,能耗低, 并且适合农村特点的污水处理技术。

4.维护简便。农村地区经济基础薄弱,从事农村生活污水处理的专业人员少、技术水平和管理能力低,因此农村生活污水处理技术选择应特别注重方便管理、操作简单、运行稳定,易于普及、推广和应用。

第九条 存在问题分析

1.污水管网问题。重终端轻管网,接户不完善,造成的后果是污水收集效率低,不能好好的发挥污水管网的作用;雨、污分流问题,造成雨天污水处理量大增,生活污水在处理系统中停留时间短,给终端造成较大冲击负荷,造成处理效果不理想等问题;接户管及化粪池问题,导致大量树枝、菜叶、厨余垃圾等进入污水管道,从而造成管网堵塞。

2.污水处理设施问题。站点在选址上存在一定问题,因土地利用牵扯到永久基本农田以及农户的根本利益问题,污水处理设施站点选在偏远地块,道路交通不便,不仅增加当时建设成本,而且不利于现在正常维护;设施建设不规范,施工单位多数未按照施工设计图纸进行施工,人工湿地滤料填充不规范,致使湿地生态功能下降,出水发黑等问题;终端外围附属设施维护不重视,湿地植物不能及时收割和有效维护。

第三章 污水处理设施建设

第十条 排水体制及收集方式

本次规划范围内农村生活污水应采用分流制,其中经济较好的城郊村、重点乡镇周边村、重点村等应采用完全分流制,一般村则根据自身条件可采用不完全分流制。

第十一条 农村生活污水适用技术推荐

本规划拟推荐以下农村污水处理技术作为本次建设及改造工艺技术:

1.纳管处理

将具有纳厂条件的村庄或一定区域内产生的生活污水进行收集,接入乡镇污水处理管道系统中,具有规模大,水质、水量稳定,单位运行费用低,易于集中管理等优点。适用于距离市政管网近(一般 2 公里以内可纳管,1 公里以内宜纳管),具备施工条件且附近污水处理厂有接纳能力。

2.“A2/O+生态”处理工艺

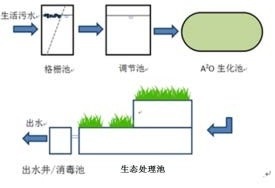

图 3-1 典型A2/O+生态处理工艺

工艺流程如图 3-1 所示。该技术通过对微动力好氧与生态工艺相结合,可深度强化对污水的净化作用,具有维护管理方便,处理效果稳定可靠的特点,

3.“A2/O” 工艺

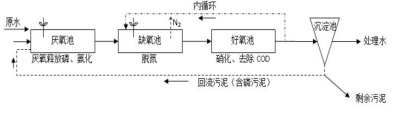

工艺流程如图 4.3-2 所示。该工艺的特点污染物去除效率高,运行稳定,有较好的耐冲击负荷;污泥沉降性能好;厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能;污泥含磷浓度高,具有较高的肥效;运行无须投药,A 段仅需轻缓搅拌,运行费用低。

图3-2 典型A2/O工艺流程

4.A/O 工艺

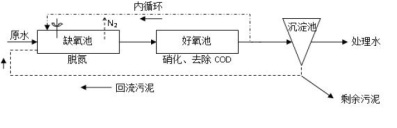

工艺流程如图 4.3-3 所示。该工艺的特点流程简单,无需外加碳源与后曝气池,以原污水为碳源,建设和运行费用较低;反硝化在前,硝化在后,设内循环,以原污水中的有机底物作为碳源,效果好,反硝化反应充分;曝气池在后,使反硝化残留物得以进一步去除,提高了处理水水质;O 段的前段采用强曝气,后段减少气量,使内循环液的DO 含量降低,以保证 A 段的缺氧状态。

图 3-3 典型A/O工艺流程

5.厌氧+人工湿地处理技术

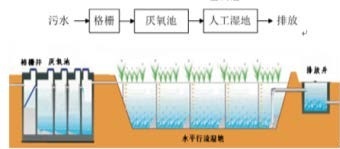

工艺流程如图 4.3-4 所示。该技术处理效果稳定可靠;建设投入低、运行成本低、污泥产生量少、维护简便;人工湿地具有景观效果,可美化周边环境, 二次污染少。但受季节影响较大。该工艺一般可达《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》(DB50/848-2018)二级标准。

图 3-4 典型厌氧+人工湿地工艺

6.处理技术对比分析

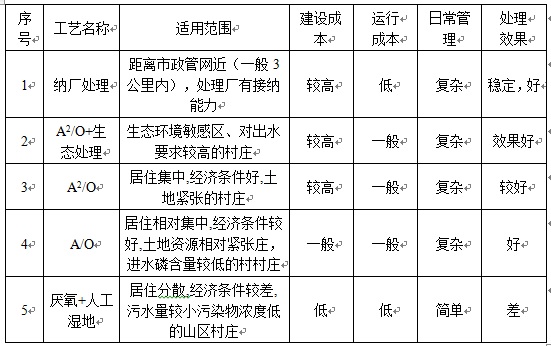

综合考虑涪陵区农村地区的经济水平、地质地势、污水水质情况、水质要求、后期维护管理情况等各方面情况,并同时结合涪陵区现有设施各处理工艺的运行效果等,本规划建议针对不同的出水要求,在现有设施的基础上,根据现场条件,采用“纳厂处理”、“A2/O +生态处理”、 “A2/O” 、“A/O” 、“厌氧池+人工湿地”五种模式及工艺技术对新增设施进行建设。

表3-1 农村生活污水处理技术对比表

第十二条 格栅与污泥处置

对于日常产生的栅渣,可按农村生活垃圾进入目前已经较为成熟的农村生活垃圾收运系统进行有效收集与处置。

对于日常产生的剩余污泥,则应按村庄分布情况、城镇发展规划,并结合各行政村、自然村的地理位置、社会经济发展水平,以及集镇污水处理设施现状等,由区人民政府统一建设实施污泥处置设施。

第十三条 已建农村生活污水处理设施

的提升改造实施

1.管网设施提升改造

对卫生间、厨房、洗涤池等接户管,存在接管混乱、大小管套接、接户管过小、未有效设置“S”或“P”型存水弯,以及部分接户管存在户外管裸露、凌空,未采取保护和防冻防晒等措施;部分农户存在错接漏接现象,黑水、灰水未全部接入的,均应进行梳理,按照横平竖直的原则和规范要求进行有效改造。

对于仍采用原有地渗式老旧化粪池,及未建或已建但未按照规范要求建设(三格式、防渗处理、停留时间符合人口要求等),达不到使用要求的化粪池,须进行新建,达到储粪、化粪及满足预处理的要求。

对于雨污未进行有效分离或分离不清的,须进行系统性改造,部分需切断房前屋后的雨水(屋面水、地坪水)进入污水管网,部分需增设地面、路面雨水导排设施,防止雨水通过检查井、化粪池等设施进入污水管网系统内。

对于未使用承重井盖,或施工质量问题,导致管网破损渗水、路面沉降、检查井渗漏、设置偏少,以及井盖被路面浇筑等问题,按现有规范化要求进行提升改造。增设部分及清理出被覆盖检查井,拆除无法开启的水泥井盖,统一采用承重井盖,盖板承载能力按照 GB/T23858-2009 要求执行。

对于部分农家乐、饭店及民宿等餐饮废水未经有效的隔油预处理直接排入村污水管网内的,则应增设隔油等预处理设施。对于未设置出户清扫井的本次规划均进行增设。

2.集中处理设施提升改造

对于选址不合理,站点处于河道边、滩涂地等,极易受山洪等影响的站点应增设防洪墙等设施,防止终端设施受损。对于地势低洼,排水困难站点,在站点周边可增设地表水排除设施,或对现有湿地进行加高改造,增设提升泵等措施,达到终端的有效处理,防止湿地溢水堵塞。

对于池体渗漏、湿地堵塞严重等质量问题,应进行修补堵漏,翻新滤料等措施,无法修补的应报废后依据规划推荐的治理模式与工艺进行重建。

对于设施工艺无法满足现有处理要求等问题,应参选规划推荐工艺及技术进行整体提升改造。

完善终端外围附属设施。围栏破损、倒扶、质量不过关的应进行更换,标识牌损坏、缺失或信息不全的应统一更换和规范化。

湿地植物补种和景观美化改造:对湿地植物种植密度、品种、标准不适合的应进行更换改造。重点村落处理站点进行周边绿化景观提升改造,使污水站点与村庄环境更加协调融洽。

为方便运维,终端站点内外应增设进场便道及场内道路。场内外道路可根据各站点情况采用 0.5-1m 左右宽的卵石小道。

部分氨氮、总磷超标站点,须在原有设施基础上增设脱氮除磷设施。对于氨氮超标站点,可采用将现有部分厌氧池增设曝气充氧装置改造提升为好氧处理工艺,以加强现有设施的脱氮功能。对于总磷超标站点设施,可采用在现有人工湿地出水段中增设除磷滤料段,以强化除磷功能。

第四章 农村生活治理城乡统筹规划

第十四条 污水治理设施布局规划

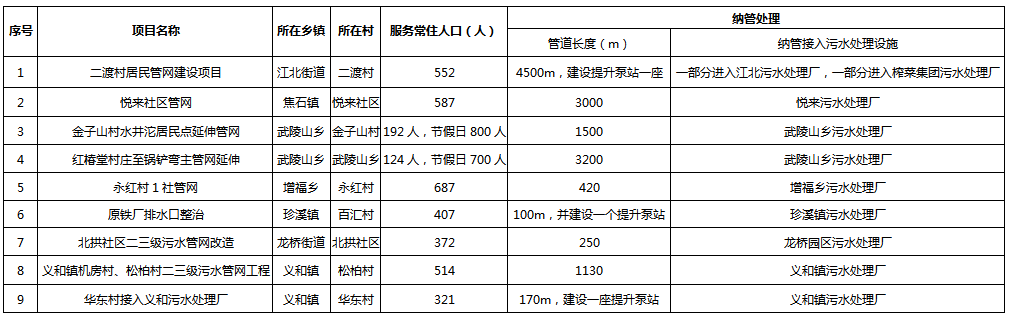

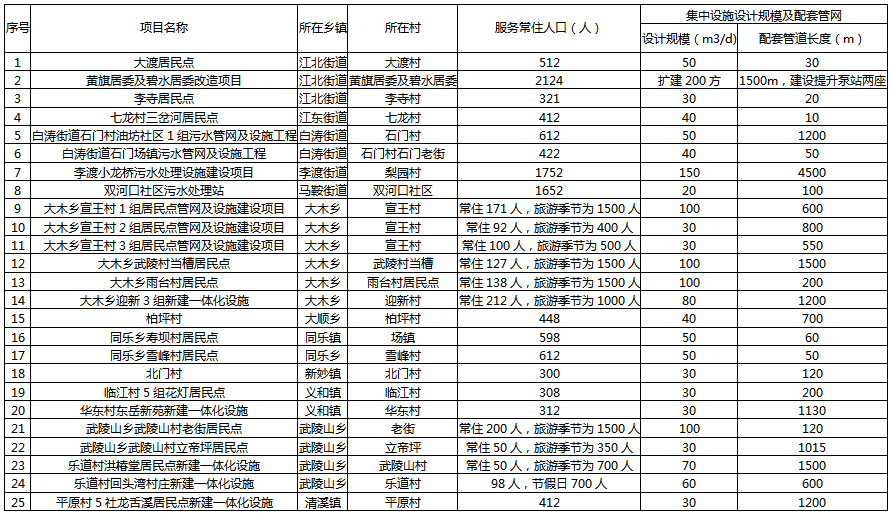

本次规划9个聚居点生活污水采用纳管处理;25个聚居点采用集中设施治理;而散户污水可结合厕所革命,规划范围内所有散户居民的单户化粪池都要改造满足《农村改厕技术规范》、《农村户厕卫生规范》、《粪便无害化卫生要求》等技术规范的要求。

表4-1纳管处理聚居点布局规划

表4-2 集中设施处理聚居点布局规划

第十五条 污水收集系统

根据周边现状污水管网及拟建污水处理设施位置,合理划分排水片区, 尽可能在管线较短和埋深较小的条件下,让最大区域内的污水能自流排出。

污水管道的起始点埋深,根据该管接纳村庄范围的大小和可能铺设的污水支管的长度来确定,一般管顶覆土为 0.7~1.0m。

本工程一、二级污水管网采用性能优越的HDPE双壁波纹管,部分跨沟架空管道采用防紫外线较强的钢管,三级接户管网采用价格较为便宜的UPVC排水管。

第十六条 污水治理设施选址

1.符合总体规划和土地利用规划,尽量依靠地形坡度和重力流收集污水,节约污水收集运行费用。除此以外,还应注重规划收集范围的管道走向、水量布局、实施期限等情况,确定最优厂址。

2.满足环境保护要求,对周边环境影响小

3.集约用地,尽可能利用边角地,尽量不占用基本农田农村耕地需要保护,最好不征用或少征用农田。

4.有利于污水处理后就近排放和再生利用

第十七条 污水资源化利用

污水资源化利用采用因地制宜、分步实施,分质供水的原则,综合考虑资源化利用的经济效益,社会效益和环境效益,优化用水分配方案;

污水资源化利用布局应集中与分散相结合、因势利导,协调土地分散经营与资源化利用集中管理的结构性矛盾;

用户的选择按照就近原则,减少回用管(渠)成本投入。

第十八条 项目建设实施

在实施过程中,应建立较全面及完善的工程质量控制体系,使污水处理设施发挥应有的效果。应从设计、现场施工到工程验收等各环节都制定相应的管理措施来规范操作,把控质量。要做到多元参与,多级监管。从设计、施工、材料、监理四方面来严把质量。

第十九条 项目验收移交

对于项目竣工验收,应严格按照《建设项目(工程)竣工验收办法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》及国家标准规范等进行。竣工验收应以建制村为单位进行,分施工单位自验、业主单位预验和区级综合验收三个阶段进行。

第二十条 投资估算

本规划工程投资为拟新建处理设施的投资。建设投资涵盖处理设施接户、管网和终端站点建设和设施建设直接相关的直接费用,不包含土地费用、政策处理费用和其他非直接费用。而现有设施改造纳入第三方运维单位重庆环保投资集团有限公司的大修基金中,不在本次规划投资中单列。

按照全面推开,稳步推进。围绕改善区域农村水环境,突出饮用水源和水生态环境的保护,按环境敏感区(水源地及流域)、污染严重地区、一般区域的次序,梯度推进,分年度推进实施,全面覆盖。

本规划涪陵区农村生活污水治理工程拟定在2021~2023年内完成,分年度投资依次分别为:2021 年度1147.63万元,2022 年度1135.76万元,2023 年度241.07 万元。总投资约为2524.46万元,

第二十一条 资金筹措

1.建立“ 政府主导、多方参与” 的资金筹措机制

由涪陵区政府牵头,统筹安排本次工程实施的各项工作,将农村生活污水治理工程的建设作为人居环境整治的重要内容,政府财政按比例安排专项资金,积极争取中央、省、市相关建设资金, 同时坚持走群众自筹和政府扶持相结合的投资思路,以政府扶持资金为引导,采取出租、转让、股份合作等多种机制,广泛吸收社会各界资金。

2.多渠道、多元化筹措资金

按照“投资多元化、产权明晰化、管理科学化”的总体思路,坚持中央、地方集体、受益用户共同负担的原则,逐步建立政府投资为导向、社会投资为重点、用户投资为补充的多层次、多元化投资机制。

3.拓展融资渠道

积极创造条件促使民间资本流入农村生活污水治理工程等水务行业,重点鼓励和吸引社会资本投向农村污水治理工程建设和污水处理和回用设施的建设与运营。推动农村生活污水治理工程基础设施的建设和管理走上市场化、产业化、专业化、社会化道路。

第五章 农村生活污水处理设施

运维管理规划

第二十二条 健全农村生活污水治理设施

运维管理组织架构

建立起以区级政府为责任主体、乡镇政府(办事处)为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体以及第三方专业服务机构为服务主体的区域农村生活污水治理设施运行维护管理体系,使农村生活污水治理设施能够全方位、多层次、广覆盖地进行运维管理。为切实加强农村生活污水治理设施运维管理,确保设施正常运行,提高设施治理水平,改善农村人居环境。

第二十三条 农村生活污水处理设施

运维移交

对于已通过竣工验收的设施,涪陵区生态环境局应会同乡镇(街道)等单位,按照“验收合格一批,移交接收一批”的原则,向第三方运维单位进行设施运维移交。

第二十四条 强化运维管理平台和信息系统的

建设和管理

对于处理水量在 20 吨(含)~100 吨/天的站点设施,建议应配备监控系统(配置流量计、全景视频监控,并通过光纤数据远传监控中心平台)。对于 10 吨(含)~20 吨/天站点采用简易监管终端(流量计);对于 10 吨以下站点,有条件的站点应采用简易流量计(水表) 对出水水量进行日常监测,第三方运维公司定期进行手动抄表,人工录入监控中心平台。

自动监测设备应由专业单位进行管理与维护,定期对药剂进行补充,对实验结果进行校正。

鼓励有条件的地区开展污泥、微生物性质等相关监测,掌握系统运行状况。

普及以区域为单位,建立和完善处理设施的基础档案信息数据库和数字化监管平台建设,建立终端管理信息反馈机制。

第二十五条 第三方运维管理评价

与考核体系

重点对第三方单位的资质、运维管理体系、人员队伍建设、设备工器具保障、设施站点验收移交、日常运维和合同到期事项等做好相关管理工作。

加强对第三方运维公司进行运维工作的考核与监督。及时反馈,落实整改措施,并在规定时间内解决有关问题。督查结果将作为涪陵区农村生活污水治理设施运行维护管理工作考核重要依据。

第二十六条 农村生活污水标准化

运维管理体系

确定农村生活污水处理设施运维范围和责任主体,农村生活污水治理设施分为户内设施、管网设施和终端设施,其中户内设施(包括污水收集户内管网、户内清扫井、化粪池、隔油池等设施)由农户负责日常运维;管网设施(包括检查井、输送管渠、提升泵站和其他附属构筑物)和终端设施(包括预处理设施、主体处理设施和附属设施)由第三方运维服务机构负责日常运维。

推进农村生活污水处理设施定期维修保护措施,农村生活污水管道做到应接尽接,定期检修排查;处理设施定期清理且应做好运维记录。设施供电专表专用。

第三方运维单位应排查各站点的纳管情况,掌握农村污水接入情况,理出重点管护站点设施,对存在运维风险,可能造成突发集聚的超规模水量和非生活污水的排入农村污水处理终端的,且设施本身无针对非生活污水接入处理措施的处理终端,应制定相应的运维管理应急方案和机制,对终端运行可能出现的异常情况制定应急处置方案。

第二十七条 运维资金核算及筹措

运维资金按农村污水计价进行核算,具体为:

1.一体化污水处理及动力式处理设施,运行管理费用按3.12元/m3计算,其中日常处理能力未达到设计能力的60%之前,按设计能力的60%进行结算;在处理能力超过设计能力的60%后,按实际处理量进行结算。

2. 厌氧+人工湿地无动力式处理设施,运行管理费用按3万元/年执行。

3.提升泵站、污水管网的运维费用按《关于印发重庆市涪陵区乡镇污水管网设施建设维护管理暂行办法的通知》(涪陵府办发〔2018〕124号)文件执行。

农村生活污水治理设施的运维资金应由区级财政安排资金预算,由于年运维资金需求相对比较大,应尽快建立和健全“政府扶持、群众自筹、社会参与”的资金筹措机制,制定并出台农村生活污水治理设施长效运行维护管理扶持政策,保障运维资金。

第六章 规划实施保障措施

第二十八条 组织保障

定期召开全区农村生活污水治理工作会议,交流经验、部署工作,使全区的农村生活污水治理管理工作协调发展。建立生态环境局、建委、发改委、财政局、自然资源和规划局、水利局等部门间的协调机制,由区生态环境局全面负责项目的管理和协调工作机制。

第二十九条 政策保障

1.加强环保知识宣传,提高基层干部群众生态文明理念,营造全民参与农村生活污水治理的良好氛围,激发社会各界关心、支持和参与农村生活污水治理工作。

2.制定农村生活污水治理督查考核办法,落实工作责任,严格目标管理,推动各项工作落地见效。

3.积极出台引导农村生活污水治理工作、促进城乡一体化污水治理的相关政策。

第三十条 技术保障

邀请农村生活污水治理领域技术专家参与方案设计评审,严把审核关,确保方案经济可行。委托第三方专业化公司负责区域内农村生活污水治理设施的设计、施工、运行等工作。定期开展农村生活污水治理业务培训。

第三十一条 建设质量保障

建设部门依据《建设工程质量管理条例》严格惩处不按规定、技术标准接管施工的单位,落实项目法人责任制,加强日常管理和考核,抓好项目建设质量。生活污水治理单位工程须经严格验收,不合格的工程停止验收、停止启用,并追究相关单位和相关责任人的质量责任。各乡镇做好污水工程的建设、管理和督查。

第三十二条 运行管理保障

出台涪陵区农村生活污水治理设施长效管理办法和考核细则,探索并形成适合涪陵区实际情况的规章制度,坚持“监管并举、重在管理”的原则,明确责任主体、因地制宜地确定运行维护管理体制、程序和实施细则,由行业主管部门牵头组织委托第三方专业公司运营,有关部门按照职责进行考核。